श्रीभगवानुवाच |

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थिति: |

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् || 1||

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैशुनम् |

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् || 2||

तेज: क्षमा धृति: शौचमद्रोहोनातिमानिता |

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत || 3||

श्रीभगवानुवाच–पुरुषोत्तम भगवान् ने कहा; अभयम्-निडर; सत्त्व-संशुद्धिः-मन की शुद्धि ज्ञान-सत्य ज्ञान; योग–अध्यात्मिक; व्यवस्थिति:-दृढ़ता; दानम्-दान; दमः-इन्द्रियों पर नियंत्रण; च-और; यज्ञः-यज्ञ का अनुष्ठान; च-और; स्वाध्यायः-धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन; तपः-तपस्या; आर्जवम्-स्पष्टवादिता; अहिंसा-अहिंसा; सत्यम्-सत्यता; अक्रोधः-क्रोध से मुक्ति; त्यागः-त्याग; शान्तिः शान्तिप्रियता; अपैशुनम्-दोषारोपण से दूर; दया करुणा; भूतेषु-सभी जीवों के प्रति; अलोलुप्त्वम्-लोभ से मुक्ति; मार्दवम्-भद्रता; ह्री:-लज्जा; अचापलम्-स्थिरता; तेजः-शक्ति; क्षमा क्षमाः धृतिः-धैर्य; शौचम्-पवित्रता; अद्रोहः-दूसरों के प्रति ईर्ष्याभाव से मुक्ति; न नहीं; अतिमानिता–प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त; भवन्ति हैं; सम्पदम्-गुण; दैवीम् दिव्य स्वभाव; अभिजातस्य–से युक्त; भारत-हे भरतपुत्र।

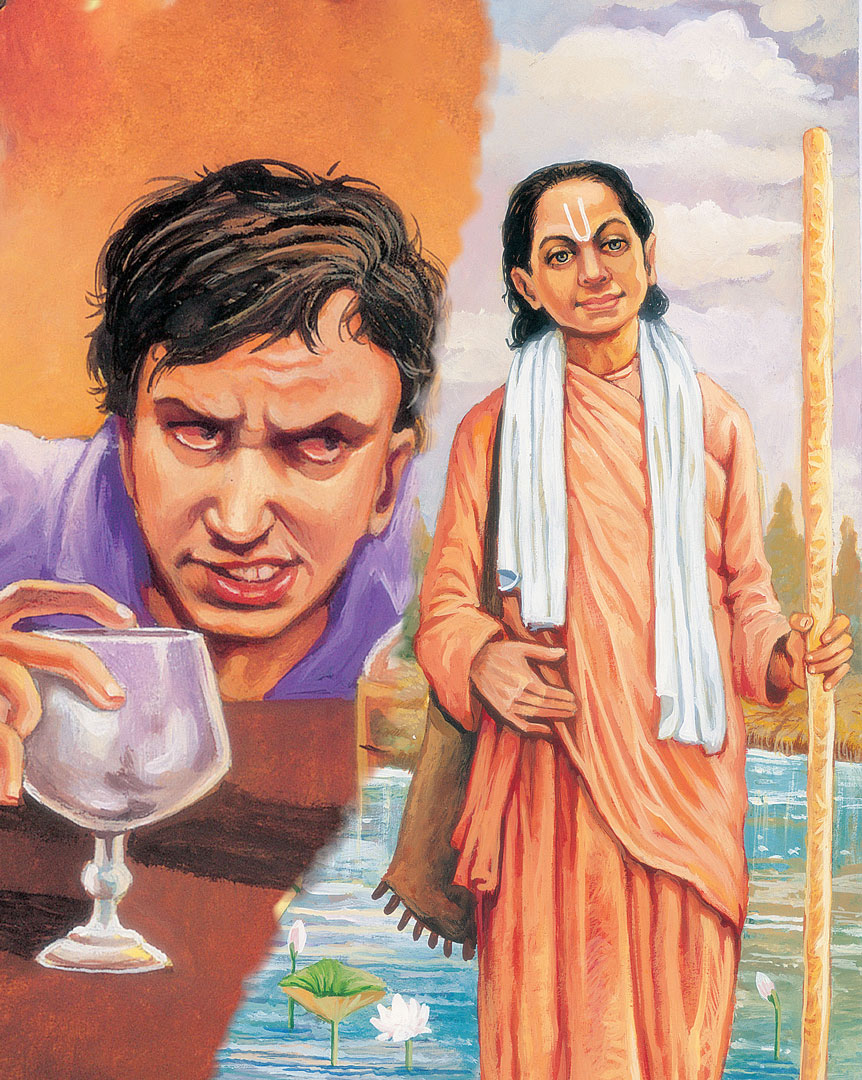

BG 16.1-3: परम पुरुषोत्तम भगवान् ने कहाः हे भरतवंशी! निर्भयता, मन की शुद्धि, अध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इन्द्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांतिप्रियता, दोषारोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करूणा का भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, स्थिरता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्ति होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के गुण हैं।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

यहाँ श्रीकृष्ण दैवीय प्रकृति के छब्बीस गुणों का वर्णन करते हैं। परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा अपने आध्यात्मिक अभ्यास के अंग के रूप में हमें इन गुणों का पोषण करना चाहिए।

निर्भयताः यह वर्तमान और भविष्य के दुःखों की चिन्ता से मुक्त होने की अवस्था है। अत्यधिक आसक्ति भय का कारण होती है। धन संपदा में आसक्ति घोर दरिद्रता भय उत्पन्न करती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति अपयश के भय का कारण होती है। दुर्व्यसनों में आसक्ति पाप के फल का भय उत्पन्न करती है और शरीर के सुखों के प्रति आसक्ति से अस्वस्थ होने का भय सताता है। अतः विरक्ति और भगवान की शरणागति सभी भयों को नष्ट करती है।

मन की शुद्धिः यह आंतरिक शुद्धिकरण की अवस्था है। मन विचारों, कल्पनाओं, भावुकता आदि को जन्म और प्रश्रय देता है। जब यह नैतिक, सकारात्मक और उन्नत होते हैं तब मन शुद्ध हो जाता है और जब ये अनैतिक और कुत्सित होते हैं तब मन को अशुद्ध माना जाता है। मोह के कारण भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति और अज्ञानता मन को दूषित करती है, जबकि भगवान में प्रीति मन को शुद्ध करती है।

आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ताः यह कहा जाता है कि "तत्त्वविस्मरणात् भेकिवत्" अर्थात् "जब मनुष्य यह भूल जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है तब वह पशु बन जाता है।" इसलिए अध्यात्मिक सिद्धांतो के प्रति जागृत रहने के लिए सदाचार के पथ पर चलना चाहिए।

दान पुण्यः इसका तात्पर्य धन-सम्पदा आदि को शुभ कार्य के लिए दान करने से है। वास्तविक दान वही है जो न केवल "मैं दाता हूँ" की भावना से मुक्त होकर किया जाए बल्कि इसे भगवान द्वारा प्रदत्त अवसर समझ कर उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता की भावना से युक्त होकर करना चाहिए। द्रव्य का दान शरीर के पालन पोषण हेतु किया जाता है, जिससे दूसरों को थोड़ी ही सहायता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक दान आत्मा के स्तर पर किया जाता है, जो उन सभी प्रकार के दुःखों के कारणों का निवारण करता है जो भगवान से विमुख होने के कारण सहन करने पड़ते हैं। इसे भौतिक दान से श्रेष्ठ माना जाता है।

इन्द्रिय संयमः मन को सांसारिक मोह में डालने में इन्द्रियाँ कुशल होती हैं। ये जीवों को इन्द्रिय तृप्ति के लिए उकसाती हैं इसलिए धर्म के मार्ग का अनुसरण करने के लिए और परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तुच्छ इन्द्रिय सुखों का त्याग करना आवश्यक है। इस प्रकार से इन्द्रियों पर संयम रखना भगवत्प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक गुण है।

यज्ञ परायणताः इसका तात्पर्य वैदिक कर्त्तव्यों और सामाजिक दायित्वों का पालन करना है। यज्ञों को तभी परिपूर्ण माना जाता है जब इन्हें भगवान के सुख के लिए संपन्न किया जाता है।

शास्त्रों का अध्ययन करनाः दिव्य गुणों को विकसित करने से शास्त्रों के उन्नत ज्ञान का बुद्धि द्वारा धारण किया जाता है। जब बुद्धि सही ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है तब मनुष्य के कर्म स्वतः उत्कृष्ट हो जाते हैं।

तपस्याः मन, शरीर और इन्द्रियों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि यदि हम इन्हें संतुष्ट करते हैं तब ये और अधिक सुख प्राप्त करने की लालसा करते हैं और यदि हम इन पर अंकुश लगाते हैं, तब ये अनुशासित हो जाते हैं। इअतः शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कष्ट सहन करना तपस्या है।

अहिंसाः इसका अर्थ अन्य लोगों के जीवन में विचारों, वाणी और कर्मों द्वारा बाधा न पहुँचना है।

स्पष्टवादिताः वाणी और आचरण में निष्कपटता मन को निर्मल करती है और मन में श्रेष्ठ विचारों को अंकुरित करती है। 'सादा जीवन उच्च विचार' यह कहावत स्पष्टवादिता के लाभों को समुचित रूप से चित्रित करती है।

सत्यताः इसका अर्थ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तथ्यों का विरूपण न करना है। भगवान परम सत्य हैं, इसलिए सत्य परायणता का अभ्यास हमें उनकी ओर ले जाता है जबकि झूठ भले ही लाभदायक हो, लेकिन हमें भगवान से विमुख करता है।

क्रोध मुक्त होनाः क्रोध करना मन का विकार है। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब सुख की कामनाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है और परिस्थितियाँ हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होती। वैराग्य को विकसित कर भगवान की इच्छा में इच्छा रखने से क्रोध को वश में किया जा सकता है।

त्यागः माया का संबंध भगवान है और यह भगवान के सुख के लिए है। इसलिए संसार के वैभव किसी अन्य के उपभोग के लिए नहीं बल्कि भगवान उपभोग के लिए हैं। इसी ज्ञान में स्थित होना त्याग है।

शांतिप्रियताः सद्गुणों को धारण करने के लिए मानसिक शांति आवश्यक है। इसके कारण ख़राब परिस्थितियों में भी हममें आंतरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है।

दोषारोपण से बचनाः संपूर्ण संसार और इसके पदार्थ गुणों और दुर्गुणों का मिश्रण हैं। दूसरों में दोष ढूंढने से मन मलिन होता है और दूसरों में गुण देखने से मन शुद्ध होता है। संत महापुरुषों की प्रकृति अपने भीतर अवगुणों का और दूसरों में गुणों का अवलोकन करने की होती है।

सभी जीवों के प्रति करुणाः जैसे-जैसे मनुष्य अपने भीतर आध्यात्मिकता विकसित करते हैं वैसे वैसे वे स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर सभी जीवों के लिए सहानुभूति का भाव विकसित करते हैं। करुणा का भाव दूसरों के दुःखों को देख कर उत्पन्न होता है।

लोभ से मुक्तिः शरीर की देखभाल हेतु आवश्यक पदार्थों से अधिक संग्रह करने की लोभ है। इसके प्रभाव से लोग विपुल धन-सम्पदा एकत्रित करते हैं यह जानते हुए भी कि मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इस प्रकार लोभ से मुक्ति जुमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है।

भद्रताः रूखा व्यवहार करने की प्रवृत्ति भावनाओं के प्रति संवेदनशून्यता के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे-जैसे कोई आध्यात्मिक उन्नति करता है, वैसे वैसे वह अपने अशिष्ट आचरण को त्याग देता है। सौम्यता आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है।

लज्जाः 'शास्त्रों और समाज के नियम के विरुद्ध कर्म करने में आत्मग्लानि का भाव होना लज्जा है।' संत महापुरुषों की प्रकृति ही ऐसी होती है जो पापजन्य कर्मों के लिए मनुष्य को आत्मग्लानि का बोध कराती है।

अस्थिरहीनताः किसी भी कार्य का आरंभ शुद्ध भावना से करना चाहिए, लेकिन यदि हम प्रलोभन या विपत्तियों द्वारा विचलित हो जाते हैं तो हम अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते। मार्ग में आने वाली विपत्तियों का सामना बिना विचलित हुए करने से ही सत्य के मार्ग में सफलता मिलती है।

शक्तिः मन की शुद्धता से हमें उच्च आदर्शों और सच्ची श्रद्धा से कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए महापुरुष अपने हाथ में लिए कार्य को असीम शक्ति और उत्साह के साथ सम्पन्न करते हैं।

क्षमा और सहनशीलताः दूसरों के अपराधों को बिना किसी प्रतिशोध की भावना से सहन करने की क्षमता ही सहनशीलता है। क्षमाशीलता द्वारा व्यक्ति दूसरों द्वारा दिए गए घावों को भर लेता है अन्यथा ये सड़ने लगते हैं और मन को व्यथित करते हैं।

धैर्यः प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर मन और इन्द्रियों के क्लांत हो जाने पर भी लक्ष्य प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय धौर्य है। संसार के सभी बड़े कार्य उन लोगों के द्वारा संपन्न किए गए हैं जो निराशा के समय में और परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी प्रयासरत रहे। श्री अरविंद ने इसका वर्णन किया है-"तुम्हें कठिनाइयों से भी अधिक दृढ़ होना होगा क्योंकि अन्य कोई उपाय नहीं है।" ।

शुद्धताः इसका अर्थ आंतरिक और बाह्य शुद्धता है। पुण्यात्मा जन बाह्य शुद्धता पर भी बल देते हैं क्योंकि यह आंतरिक शुद्धता का सोपान होती है। जार्ज बर्नाड शॉ ने कहा है, "अपने हृदय को स्वच्छ और उज्ज्वल रखना चाहिए, तुम एक झरोखे हो जिसमें तुम ब्रह्माण्ड देख सकते हो।"

शत्रुता का भाव न रखनाः दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव हमारे मन में विष घोलता है और यह आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरों के प्रति विद्वेष की भावना से मुक्ति और अन्य लोगों को अपने समान समझने की भावना, उनके भीतर सदा भगवान को देखने से प्राप्त होती है।

घमंड रहित होनाः आत्म प्रशंसा, डींग मारना, आडंबर आदि सभी घमंड से उत्पन्न होते हैं। महापुरुष किसी प्रकार का घमंड नहीं करते बल्कि वे अपने सद्गुणों को भगवान की कृपा मानते हैं। इसलिए वे आत्मप्रशंसा से दूर रहते हैं।