सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज |

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच: || 66||

सर्व-धर्मान् सभी प्रकार के धर्मः परित्यज्य-परित्याग कर; माम्-मेरी; एकम्-केवल; शरणम्-शरण में; व्रज-जाओ; अहम्-मैं; त्वाम्-तुमको; सर्व-समस्त; पापेभ्यः-पापों से; मोक्षयिष्यामि-मुक्त करूँगा; मा मत; शुचः-डरो।

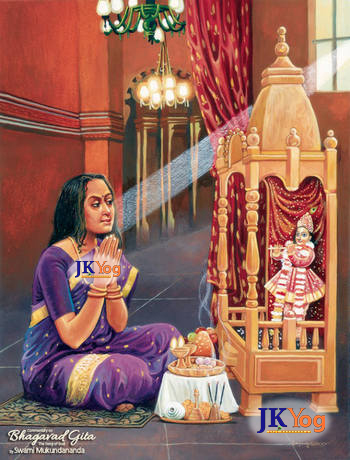

BG 18.66: सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण कर दो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

अब तक श्रीकृष्ण अर्जुन को एक साथ दो काम करने के लिए कहते आये हैं- वह अपने मन को भक्ति में तल्लीन करे और शरीर से अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करे। इस प्रकार से वे अर्जुन से यह चाहते थे कि वह अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग न करे लेकिन साथ-साथ भक्ति भी करता रहे। यह कर्मयोग का सिद्धांत है। अपने इस उपदेश के विपरीत अब श्रीकृष्ण कहते हैं कि अपने सांसारिक धर्मों का पालन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन सभी सांसारिक कर्त्तव्यों का त्याग कर सकता है और केवल भगवान की शरणागति ग्रहण कर सकता है। यह कर्म संन्यास का सिद्धान्त है। यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि हम अपने समस्त सांसारिक धर्मों का त्याग करते है तब फिर क्या हमें पाप नहीं लगेगा?

श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि डरो मत, वे उसे सभी पापों से दोष मुक्त कर देंगे और उसे माया से भी मुक्ति प्रदान करेंगे।

श्रीकृष्ण के उपदेश को समझने के लिए हमें धर्म के अर्थ को जानना होगा। यह शब्द 'धृ' धातु से बना है। जिसका अर्थ है 'धारण करने योग्य' या 'उत्तरदायित्व, कर्त्तव्य, विचार और वे कार्य जो हमारे लिए उपयुक्त' है। वास्तव में दो प्रकार के धर्म हैं-शारीरिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। ये दोनों प्रकार के धर्म 'आत्मा' को समझने की दो विभिन्न धारणाओं पर आधारित हैं। जब हम शरीर के रूप में अपनी पहचान करते है, तब हमारी शारीरिक उपाधियों, दायित्वों, कर्तव्यों और नियमों के अनुसार हमारा धर्म निर्धारित होता है। इसलिए शारीरिक माता-पिता की सेवा करना, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन आदि सब शारीरिक धर्म हैं। इसे अपर धर्म या शारीरिक धर्म भी कहते हैं। इस धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय धर्म आदि भी सम्मिलित है लेकिन जब हम अपनी पहचान आत्मा के रूप में करते हैं तब हमारे वर्ण और आश्रम नहीं होते। आत्मा का पिता, माता, सखा, प्रियतम और आश्रय सब भगवान होता है। इसलिए हमारा एकमात्र धर्म प्रेममयी भक्ति से भगवान की सेवा करना है। इसे परधर्म या आध्यात्मिक धर्म भी कहा जाता है। यदि कोई शारीरिक धर्म का त्याग करता है तब इसे कर्त्तव्य से विमुख होने के कारण पाप माना जाता है। लेकिन जब कोई अपने शारीरिक

धर्म का त्याग करता है और आध्यात्मिक धर्म का आश्रय लेता है तब इसे पाप नहीं माना जाता है।

श्रीमद्भागवतम् में इस प्रकार का वर्णन किया गया है

देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां न किङ्करो नायमृणी च राजन्।

सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्

(श्रीमद्भागवतम्-11.5.41)

इस श्लोक में यह समझाया गया है कि जो भगवान के शरणागत नहीं होते उन पर पाँच प्रकार के ऋण होते हैं। ये ऋण है-स्वर्ग के देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, पितरों के प्रति, अन्य मनुष्यों के प्रति और अन्य जीवों जैसे अतिथियों और कुटुम्बियों के प्रति। वर्णाश्रम पद्धति में इन सब ऋणों से स्वयं को मुक्त करने के लिए विविध प्रकार की प्रक्रियाएँ निश्चित की गयी हैं। लेकिन जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तब हम इन सभी ऋणों से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ को जल देने से जल स्वतः उसकी शाखाओं, तनों, पत्तियों, पुष्पों और फलों को प्राप्त हो जाता है। समान रूप से भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से हम स्वतः सभी के प्रति अपने कर्त्तव्यों को पूरा कर लेते हैं। इसलिए यदि हम समुचित रूप से आध्यात्मिक धर्म में स्थित हो जाते हैं तब शारीरिक धर्म का त्याग करने से कोई पाप नहीं लगता। वास्तव में पूर्ण और सच्चे हृदय से आध्यात्मिक धर्म में लीन रहना ही परम लक्ष्य है।

श्रीमद्भागवतम् में निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है

आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मयाऽऽदिष्टानपि स्वकान्।

धर्मान् सन्त्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः।।

(श्रीमद्भागवतम्-11.11.32)

"मैंने शास्त्रों में शारीरिक धर्म का पालन करने के संबंध में असंख्य उपदेश दिए हैं लेकिन जो इनमें दोष देखते हैं और केवल मेरी भक्तिपूर्ण सेवा में तल्लीन रहने के लिए अपने सभी निर्धारित कर्मों का त्याग कर देते हैं। मैं उन्हें मेरा सबसे उत्तम साधक मानता हूँ। रामायण में हमने भी पढ़ा है कि लक्ष्मण किस प्रकार अपने शारीरिक कर्तव्यों को त्याग कर भगवान राम के साथ वन में गए।

गुरु पितु मातु न जानहु काहू। कहहु सुभाऊ नाथ पतियाऊ।।

मोरे सबहिं एक तुम स्वामी। दीनबन्धु उर अन्तरयामी।।

"हे भगवान! कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं अपने गुरु, पिता, माता आदि को नहीं जानता। जहाँ तक मैं जानता हूँ, तुम पतितों के रक्षक और सभी के हृदयों की बात जानने वाले अन्तर्यामी हो तथा मेरे स्वामी और सब कुछ हो" प्रह्लाद ने भी इसी प्रकार से कहा

माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति मे स्वजनो जनः

"मैं किसी माता, पिता और कुटुम्ब को नहीं जानता, भगवान ही मेरे सब कुछ हैं।" भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को क्रमशः उच्च उपदेश दिए। आरम्भ में उन्होंने अर्जुन को कर्म करने को कहा अर्थात् योद्धा के रूप में शारीरिक धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। (श्लोक 2.31) लेकिन शारीरिक धर्म के पालन से भगवत्प्राप्ति नहीं होती। इससे स्वर्ग के उच्च लोक प्राप्त होते हैं और एक बार जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तब मनुष्य को लौट कर पुनः संसार में आना पड़ता है। इसलिए फिर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का पालन करने का उपदेश दिया। इसका तात्पर्य शरीर से संसारिक कर्तव्यों का निर्वहन और मन से आध्यात्मिक धर्म का पालन करना है। उन्होंने अर्जुन को से साथ युद्ध लड़ने और मन से भगवान का स्मरण करने को कहा (श्लोक 8.7)। भगवद्गीता में कर्मयोग का यह उपदेश मुख्य है। अब अंत में श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास का उपदेश देते हैं जिसका तात्पर्य सभी सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करना और आध्यात्मिक धर्म को अंगीकार करना है। अर्जुन को केवल योद्धा के रूप में अपने धर्म का पालन करना चाहिए बल्कि उसे ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान उससे यह करवाना चाहते हैं।

लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश पहले क्यों नहीं दिया? उन्होंने पाँचवे अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्मयोग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताने वाले अपने कथन के विपरीत अब कर्म संन्यास की स्पष्ट रूप से प्रशंसा क्यों की? भगवान श्रीकृष्ण अगले श्लोक में इसे भली भांति समझाएंगे।