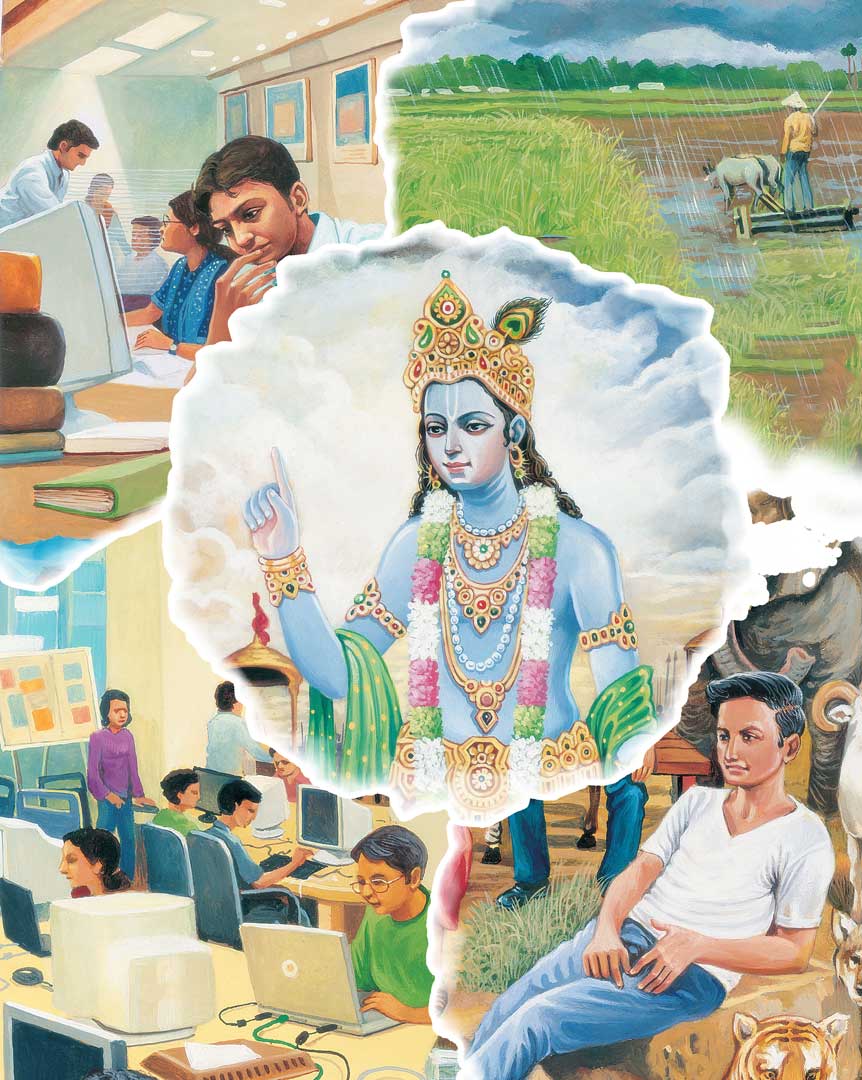

इस अध्याय में श्रीकृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं लेकिन आंतरिक रूप से भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्मयोग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरन्तर कर्म करते रहते हैं लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्रीकृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति सेवा भावना रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इन्द्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है।

फिर आगे श्रीकृष्ण कहते हैं कि भगवत्प्राप्त महापुरुष जो आत्मज्ञान में स्थित रहते हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग करते हैं तो सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है जो उनके पदचिह्नों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के लाभार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के भी निरन्तर कर्म करना पड़ता है। यह योजना अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगी। अतीत में महान राजर्षियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का भी यही उद्देश्य था जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया था।

तत्पश्चात् अर्जुन पूछता है कि लोग अनिच्छा से पापपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। परम प्रभु श्रीकृष्ण बताते हैं कि संसार का सबसे बड़ा शत्रु केवल काम-वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुंए से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्रीकृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दें जो पाप का मूर्तरूप है और अपनी इन्द्रिय, मन और बुद्धि को वश में करे।

अर्जुन ने कहा! हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं? आपके अस्पष्ट उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गयी है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएँ जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो।

श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन! मैं पहले ही भगवत्प्राप्ति के दो मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञानयोग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिन्तन में होती है और कर्मयोग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है।

न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कमर्फल से मुक्ति पा सकता है और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है।

कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न तीन गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं।

जो अपनी कर्मेन्द्रियों को तो नियंत्रित करते हैं लेकिन मन से उनके विषयों का चिन्तन करते हैं, वे निःसन्देह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखण्डी कहलाते हैं।

हे अर्जुन! लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेन्द्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेन्द्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं।

इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण भी संभव नहीं होगा।

परमात्मा के लिए यज्ञ-स्वरूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुन्तीपुत्र! भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो।

सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा “इन यज्ञों का विधिपूर्वक अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएँ प्राप्त होंगी।”

तुम्हारे द्वारा सम्पन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे तथा मनुष्यों और देवताओं के इस संबंध के परिणामस्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी।

तुम्हारे द्वारा सम्पन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित वस्तुएँ प्रदान करेंगे किन्तु जो प्राप्त वस्तुओं को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं, वे वास्तव में चोर हैं।

आध्यात्मिक मनोवत्ति वाले जो लोग यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात् भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं किन्तु जो अपनी इन्द्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं।

सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से सम्पन्न होता है।

वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद परब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणामस्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं।

हे पार्थ! जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के इस चक्र का पालन नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं, वे केवल अपनी इन्द्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं, वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है।

लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और अपने में ही तुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्त्तव्य नहीं होता।

ऐसी मुक्त आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है।

अतः आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को फल की आसक्ति के बिना करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है।

राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं, वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है।

हे पार्थ! तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझमें कुछ पाने की अपेक्षा है फिर भी मैं कर्म करता हूँ।

यदि मैं सावधानीपूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ! सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता।

यदि मैं अपने निर्धारित कर्म को नहीं करता तब ये सभी लोक नष्ट हो जाते और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता।

हे भरतवंशी! जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए।

ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोक कर उनकी बुद्धि में संशय उत्पन्न न करें अपितु स्वयं ज्ञानयुक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है।यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के तीन गुणों के अन्तर्गत सम्पन्न होते हैं लेकिन अहंकारवश जीवात्मा स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है।

हे महाबाहु अर्जुन! तत्त्वज्ञानी आत्मा को गुणों और कर्मों से भिन्न रूप में पहचानते हैं वे समझते हैं कि 'इन्द्रिय, मन, आदि के रूप में केवल गुण ही हैं जो इन्द्रिय विषयों, (गुणेषु) में संचालित होते हैं। इसलिए वे उनमें नहीं फंसते।

जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं वे फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए।

अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरन्तर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने सन्तापों को त्याग कर युद्ध करो।

जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का पालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं।

किन्तु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं, इन सिद्धान्तों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं।

बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। दमन से क्या प्राप्त हो सकता है?

इन्द्रियों का इन्द्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है किन्तु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु हैं।

अपने धर्म को दोष युक्त सम्पन्न करना किसी अन्य के धर्म को समुचित ढंग से सम्पन्न करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना दूसरों के कर्तव्य का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। दूसरे के धर्म का पालन भययुक्त है।

अर्जुन ने कहा! हे वृष्णिवंशी, श्रीकृष्ण! इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है।

परमात्मा श्रीकृष्ण कहते हैं- काम वासना जो रजोगुण से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो।

जैसे अग्नि धुएँ से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है।

हे कुन्ती पुत्र! इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी शत्रु से आच्छादित रहता है जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है।

इन्द्रिय, मन और बुद्धि को कामना का अधिष्ठान कहा जाता है जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है।

इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ! प्रारम्भ से ही इन इन्द्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो जो पाप का मूर्तरूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है।

इन्द्रियाँ स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इन्द्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है।

इस प्रकार हे महाबाहु! आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इन्द्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जेय शत्रु का दमन करो।