यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव |

न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन || 2||

यम्-जिसे; संन्यासम्-वैराग्य; इति–इस प्रकार; प्राहुः-वे कहते हैं; योगम् योग; तम्-उसे; विद्धि-जानो; पाण्डव-पाण्डुपुत्र, अर्जुन; न कभी नहीं; हि-निश्चय ही; असंन्यस्त-त्याग किए बिना; सङ्कल्पः-इच्छा; योगी-योगी; भवति–होता है; कश्चन-कोई;

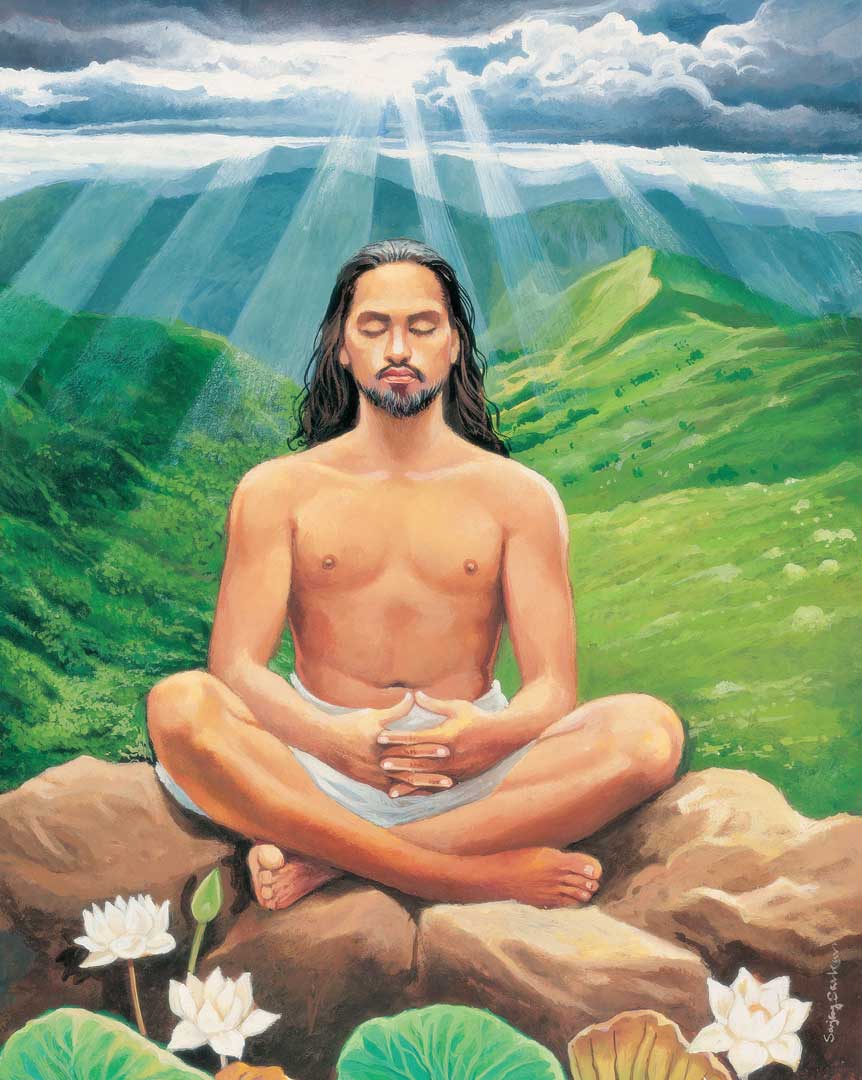

BG 6.2: जिसे संन्यास के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना संन्यासी नहीं बन सकता।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

संन्यासी वही है जो मन और इन्द्रियों के सुखों का परित्याग करता है | किन्तु केवल संन्यास लेना ही लक्ष्य नहीं है और न ही यह परम लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त है। वैराग्य का अर्थ स्वयं को गलत दिशा की ओर अग्रसर होने से रोकना है। हम संसार में सुखों को खोजते हैं और जब हम यह जान जाते हैं कि भौतिक पदार्थों से कोई सुख नहीं मिल सकता तब हम संसार की ओर भागना बंद कर देते हैं। किन्तु केवल रुकने से हम गन्तव्य तक नहीं पहुँच सकते। आत्मा का गन्तव्य भगवत्प्राप्ति है। भगवान की ओर सम्मुख होने के लिए उसमें मन को तल्लीन करना है जोकि योग का मार्ग है। जिन्हें अपने जीवन के परम लक्ष्य का अपूर्ण ज्ञान होता है वे संन्यास को आध्यात्मिकता के परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं। किन्तु जो वास्तव में जीवन के परम लक्ष्य को जानते हैं वे श्रद्धापूर्वक भगवत्प्राप्ति को अपना परम लक्ष्य मानते हैं।

श्लोक 5.4 का अभिप्राय यह स्पष्ट करना था कि वैराग्य दो प्रकार का होता है-पहला-'फल्गु वैराग्य' और दूसरा 'युक्त वैराग्य' होता है। फल्गु वैराग्य में सांसारिक पदार्थों को माया के रूप में देखा जाता है और इसलिए संन्यासियों द्वारा उनका परित्याग कर दिया जाता है क्योंकि वे आत्मिक उन्नति के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। युक्त वैराग्य वह है जिसमें सभी पदार्थों में भगवान का रूप दिखाई देता है और इसलिए उनका प्रयोग भगवान की सेवा के निमित्त किया जाता है। फल्गु वैराग्य में कोई योगी यह कह सकता है- 'धन का त्याग करो', 'इसे छुओ भी मत', 'यह माया का रूप है' और 'आध्यात्मिकता के पथ की ओर अग्रसर होने में बाधा डालता है।' दूसरे प्रकार के वैराग्य में कोई यह कह सकता है-'धन भगवान की माया शक्ति का रूप है। इसलिए इसे व्यर्थ मत करो या फेंको मत, जो भी तुम्हारे स्वामित्व में है उसे भगवान के सेवार्थ अर्पित कर दो।'

फल्गु वैराग्य अस्थायी है और यह सरलता से सांसारिक आसक्ति में खींच सकता है। इसका फल्गु नाम बिहार राज्य के गया नगर में बहने वाली नदी के नाम पर पड़ा है। फल्गु नदी सतह से नीचे बहती है। ऊपर से ऐसा लगता है कि नदी में पानी नहीं है किन्तु अगर हम कुछ गहराई तक इसे खोदते हैं तब हमें नीचे पानी की धारा मिल जाती है। सामान्यतः कई लोग संसार को त्याग कर मठों में रहने लगते हैं। किन्तु कुछ समय में उनका वैराग्य समाप्त हो जाता है और मन पुनः संसार की ओर आसक्त हो जाता है। उनकी संसार के प्रति अनासक्ति फल्गु वैराग्य जैसी ही थी। संसार को बोझ और कष्टदायी समझ कर उन्होंने संसार से सन्यास लेने की इच्छा की और मठों में आश्रय लिया। जब उन्हें यह प्रतीत हुआ कि आध्यात्मिक जीवन भी कठिन और दुष्कर है तब उनकी आध्यात्मिकता से भी उसी प्रकार से विरक्ति हो गयी। दूसरी ओर अन्य लोग भगवान के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए और उनकी सेवा की इच्छा से प्रेरित होकर संसार का त्याग कर मठों में जीवन व्यतीत करते हैं। उनका वैराग्य 'युक्त वैराग्य' है। वे प्रायः कठिनाइयों का सामना करने पर भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखते हैं।

इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्रीकृष्ण ने यह अभिव्यक्त किया है कि सच्चा संन्यासी ही योगी होता है अर्थात् वह जो अपने मन को भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा देता है। दूसरी पंक्ति में श्रीकृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि लौकिक कामनाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। यदि मन में सांसारिक कामनाएँ रहती हैं तब स्वाभाविक रूप से मन सांसारिक आकर्षणों की ओर भागेगा। क्योंकि यह मन ही है, जिसे भगवान के साथ युक्त होना है और यह तभी सम्भव है जब मन सभी प्रकार की सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो। इसलिए किसी को योगी बनने के लिए भीतर से संन्यासी बनना पड़ेगा और संन्यासी केवल वही हो सकता है जो योगी भी हो।