तं विद्याद् दु:खसंयोगवियोगं योगसञ्ज्ञितम् |

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा || 23||

taṁ vidyād duḥkha-sanyoga-viyogaṁ yogasaṅjñitam

sa niśhchayena yoktavyo yogo ’nirviṇṇa-chetasā

तम्-उसको; विद्यात्-तुम जानो; दु:ख-संयोग-वियोगम्-वियोग से दु:ख की अनुभूति; योग-संज्ञितम्-योग के रूप में ज्ञान; निश्चयेन-दृढ़तापूर्वक; योक्तव्यो–अभ्यास करना चाहिए; योग-योग; अनिर्विण्णचेतसा-अविचलित मन के साथ।

tam vidyad duhkha-sanyoga-viyogam yogasanjnitam

sa nishchayena yoktavyo yogo ’nirvinna-chetasa

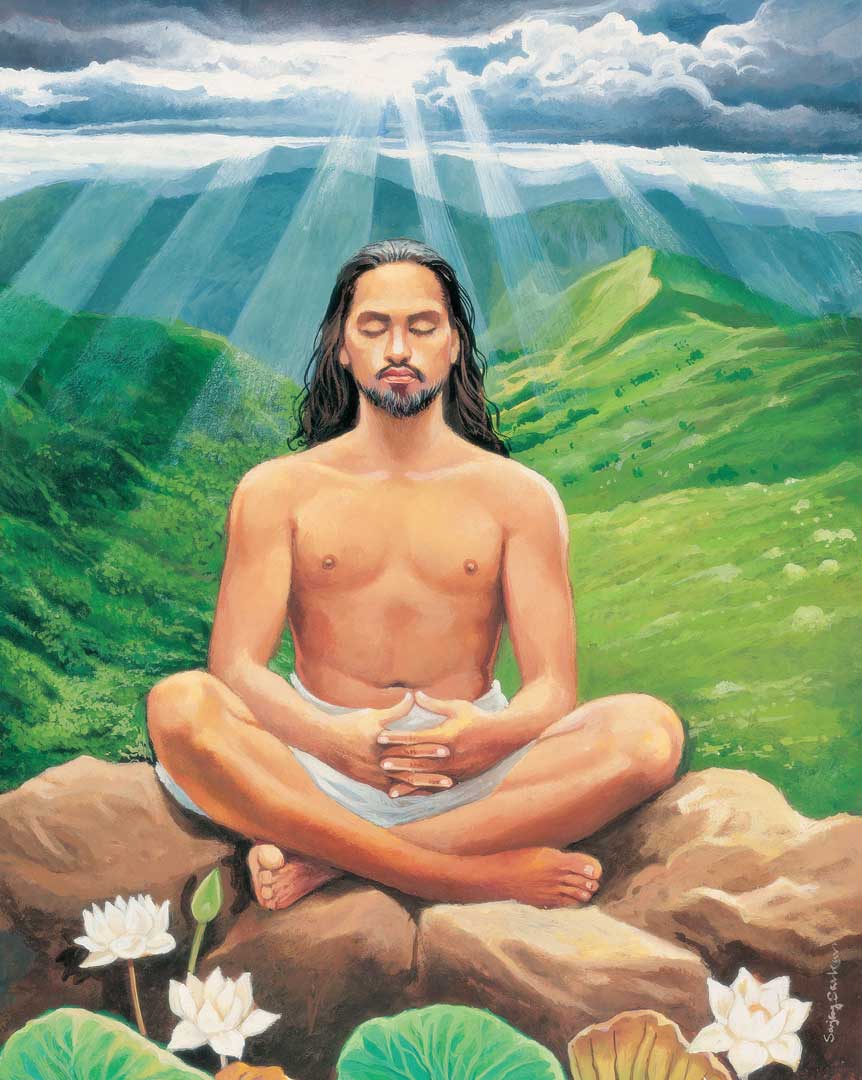

BG 6.23: द:ख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़तापूर्वक निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

भौतिक जगत में माया का आधिपत्य होता है और श्रीकृष्ण ने इसे आठवें अध्याय के 15वें श्लोक में अस्थायी और दु:खों से भरा हुआ कह कर परिभाषित किया है। इस प्रकार माया की तुलना अंधकार से की जाती है। यह हमें अज्ञान के अंधकार में रखकर संसार में दु:ख उठाने के लिए विवश करती है। हालाँकि माया का अंधकार स्वाभाविक रूप से तब मिट जाता है जब भगवान का दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में आलोकित होता हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसे अति सुन्दरता से व्यक्त किया है

कृष्ण सूर्यसम, माया हय अन्धकार।

यहाँ कृष्ण, ताहाँ नाहि मायार अधिकार।।

(चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला-22.31)

"भगवान प्रकाश के समान है और माया अंधकार के समान है। जिस प्रकार से अंधकार प्रकाश के सामने खड़ी नहीं हो सकती उसी प्रकार से माया कभी भगवान पर हावी नहीं हो सकती।" भगवान का स्वरूप दिव्य आनन्दमय है और जबकि माया का परिणाम दु:ख है। इस प्रकार जब कोई भगवान का दिव्य सुख प्राप्त कर लेता है तब माया शक्ति के दु:ख उस पर हावी नहीं हो सकते।

इस प्रकार योग में सिद्धि की अवस्था का तात्पर्य–(1) भगवान की कृपा प्राप्त करना है, (2) दुखों से छुटकारा पाना है। श्रीकृष्ण क्रमशः दोनों पर प्रकाश डालते हैं। पिछले श्लोक में योग के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले भगवान के दिव्य परमानंद पर प्रकाश डाला गया था और इस श्लोक में दु:खों से मुक्ति पर विशेष बल दिया गया है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्रीकृष्ण ने यह व्यक्त किया है कि दृढ़तापूर्वक अभ्यास द्वारा ही योग में सिद्धता की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। हमें किस विधि से ध्यान लगाना चाहिए, श्रीकृष्ण अब आगे इसे स्पष्ट करेंगे।