एवं बुद्धे: परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना |

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् || 43||

एवम्-इस प्रकार से; बुद्धेः-बुद्धि से; परम श्रेष्ठ; बुद्ध्वा-जानकर; संस्तभ्य-वश में करके; आत्मानम्-निम्न आत्मा (इन्द्रिय, मन और बुद्धि); आत्मना-बुद्धि द्वारा; जहि-वध करना; शत्रुम्-शत्रु का; महाबाहो-महाबलशाली; कामरूपम्-कामना रूपी; दुरासदम्-दुर्जेय।

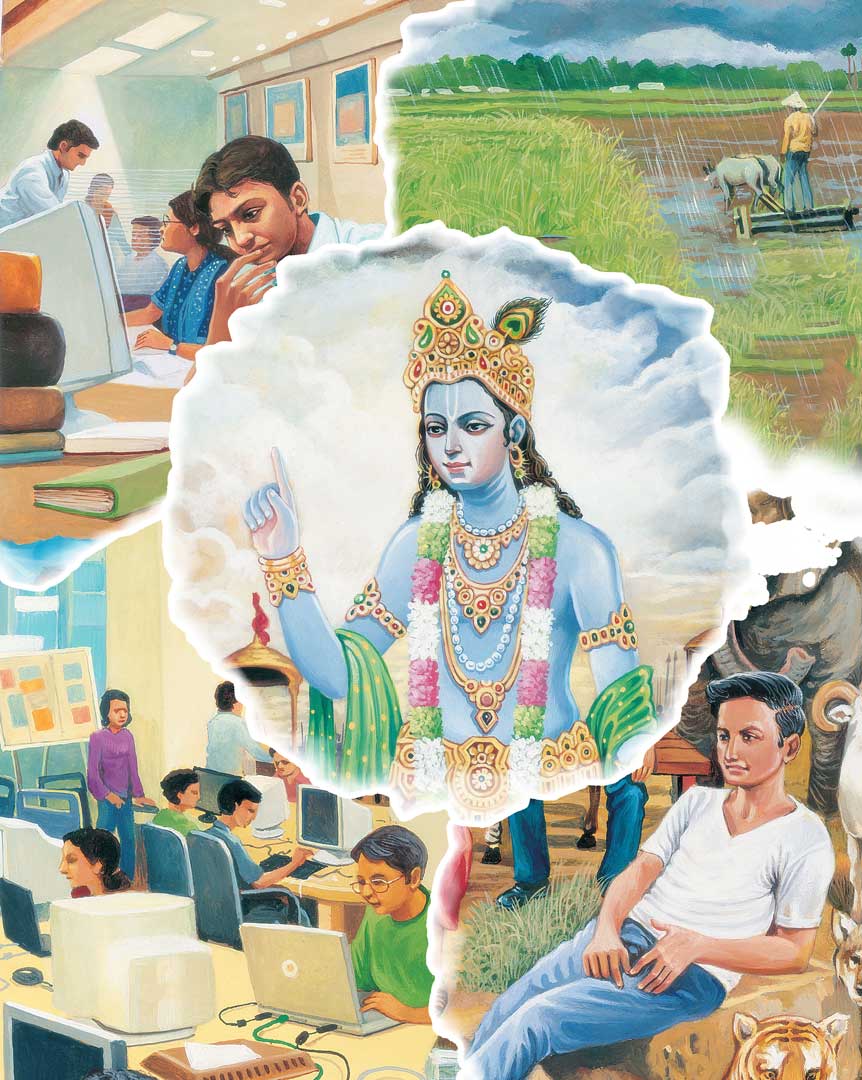

BG 3.43: इस प्रकार हे महाबाहु! आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इन्द्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जेय शत्रु का दमन करो।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

निष्कर्ष के रूप में श्रीकृष्ण इस पर बल देकर कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी शत्रु का संहार करना चाहिए। क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और यह दिव्य शक्ति है इसलिए दिव्य पदार्थों से ही अलौकिक आनन्द प्राप्त हो सकता है जबकि संसार के सभी पदार्थ भौतिक हैं। ये भौतिक पदार्थ आत्मा की स्वाभाविक उत्कंठा को कभी पूरा नहीं कर सकते इसलिए इनको प्राप्त करने की कामना करना व्यर्थ ही है। इसलिए परिश्रम करते हुए हमें बुद्धि को तदनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण देना चाहिए और फिर मन और इन्द्रियों को नियंत्रित रखने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए।

कठोपनिषद् में रथ के सादृश्य से इसे अति विशद ढंग से समझाया गया है:

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।।

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयां स्तेषु गोचरान्।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः।।

(कठोपनिषद्-1.3.3-4)

यह उपनिषद् अवगत कराती है कि एक रथ है जिसे पांच घोड़े हाँक रहे हैं। उन घोड़ों के मुख में लगाम पड़ी है। यह लगाम रथ के सारथी के हाथ में है और रथ के पीछे आसन पर यात्री बैठा हुआ है। यात्री को चाहिए कि वह सारथी को उचित निर्देश दे जो लगाम को नियंत्रित कर घोड़ों को उचित दिशा की ओर जाने में मार्गदर्शन दे सके। यदि यात्री सो जाता है तब घोड़े निरंकुश हो जाते हैं।

इस सादृश्य में रथ मनुष्य का शरीर है, घोड़े पाँच इन्द्रियाँ हैं और घोड़ों के मुख में पड़ी लगाम मन है और सारथी बुद्धि है और रथ में बैठा यात्री शरीर में वास करने वाली आत्मा है। इन्द्रियाँ (घोड़े) अपनी पसंद के पदार्थों की कामना करती हैं। मन (लगाम) इन्द्रियों को मनमानी करने से नहीं रोक पाती। बुद्धि (सारथी) मन (लगाम) के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार मायाबद्ध आत्मा बुद्धि को उचित दिशा में चलने का निर्देश नहीं देती। इसलिए रथ को किस दिशा की ओर ले जाना है, इसका निर्धारण इन्द्रियाँ अपनी मनमानी के अनुसार करती हैं। आत्मा इन्द्रियों के सुखों का अनुभव परोक्ष रूप में करती है किन्तु ये इन्द्रियाँ उसे तृप्त नहीं कर पाती। इसी कारण से रथ के आसन पर बैठी आत्मा (यात्री) इस भौतिक संसार में अनन्त काल से चक्कर लगा रही है। यदि आत्मा अपनी दिव्यता के बोध से जागृत हो जाती है और अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने का निश्चय करती है तब वह बुद्धि को उचित दिशा की ओर ले जा सकती है। तब फिर बुद्धि अपने से निम्न मन और इन्द्रियों द्वारा शासित नहीं होगी और रथ आत्मिक उत्थान की दिशा में दौड़ने लगेगा। अतःआत्मा द्वारा इन्द्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए।