बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: |

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत् || 6||

बन्धुः-मित्र; आत्मा–मन; आत्मनः-उस व्यक्ति के लिए; तस्य-उसका; येन-जिसने; आत्मा-मन; एव–निश्चय ही; आत्मना-जीवात्मा के लिए; जित:-विजेता; अनात्मनः-जो मन को वश नहीं कर सका; तु-लेकिन; शत्रुत्वे-शत्रुता का; वर्तेत बना रहता है; आत्मा-मन; एव-जैसे; शत्रु-वत्-शत्रु के समान।

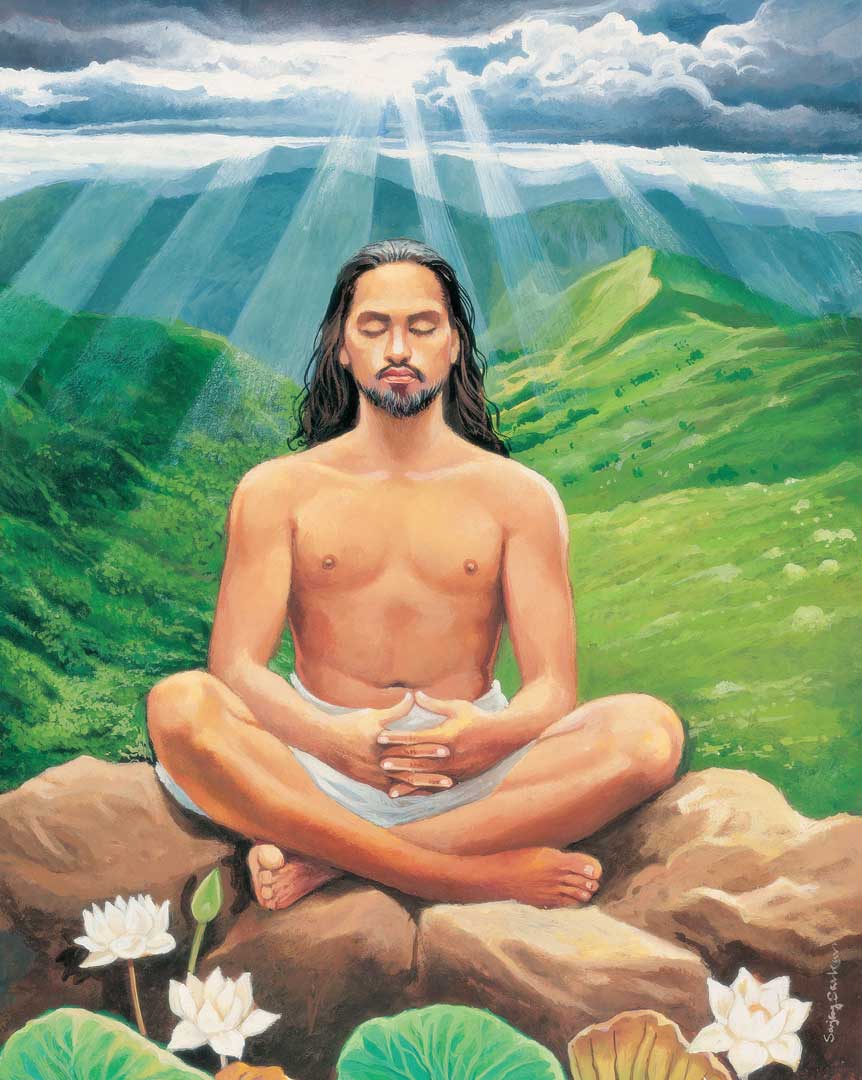

BG 6.6: जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, मन उनका मित्र है किन्तु जो ऐसा करने में असफल होते हैं मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

हम जिन लोगों को अपना शत्रु और हमें हानि पहुँचाने की सामर्थ्य रखने वाले समझते हैं, उनसे संघर्ष करने में ही हम अपनी विचार शक्ति और ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह इत्यादि जैसे शत्रु हमारे भीतर रहते हैं। यह भीतरी शत्रु बाहरी शत्रुओं से अधिक घातक होते हैं। बाहरी दुराचारी लोग हमें कुछ समय के लिए चोट पहुंचा सकते हैं। परन्तु हमारे मन के भीतर बैठे दानव में हमें निरन्तर दुखद अवस्था में रखने की क्षमता होती है। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता किन्तु फिर भी वे दयनीय स्थिति में रहते हैं क्योंकि उनका अपना मन हताशा, घृणा, तनाव, चिन्ता और कुण्ठा द्वारा उन्हें निरन्तर संताप देता रहता है।

वैदिक दर्शन में विचारों की जटिलता पर विशेष बल दिया गया है। विषाणु और जीवाणु ही केवल रोग का कारण नहीं होते अपितु वे नकारात्मक विचार भी होते हैं जिन्हें हम अपने मन में प्रश्रय देते हैं। यदि कोई दुर्घटनावशः तुम पर पत्थर फेंकता है तब उससे तुम्हें कुछ समय तक दर्द होगा और अगले दिन तुम संभवतः उसे भूल जाओगे। किन्तु यदि कोई तुम्हें कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे तब वे निरन्तर तुम्हारे मन को उत्तेजित करते रहते हैं। यह विचारों की असीम शक्ति है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ धम्मपद में (1.3) महात्मा बुद्ध ने इस सत्य को दो प्रकार से सुस्पष्ट किया है-

1) 'मेरा अपमान हुआ', 'मुझे चोट पहुंचाई गई', 'मुझे पीटा गया', 'मुझे लूट लिया'-जो इस प्रकार के विचारों को अपने मन में प्रश्रय देते हैं उनके कष्ट दूर नहीं होते।'

2) 'मेरा अपमान हुआ', 'मुझे चोट पहुंचाई गई', 'मुझे पीटा गया', 'मुझे लूट लिया'-जो इस प्रकार के विचारों को अपने मन में प्रश्रय नहीं देते उनमें क्रोध नहीं होता' अर्थात

जब हम अपने मन में विद्वेष को पोषित करते हैं तब हमारे यह नकारात्मक विचार हमारी घृणा के पात्र व्यक्ति से भी अधिक हानि पहुँचाते हैं। यह अत्यंत दूरदर्शिता से कहा गया है-"यह कटुता स्वयं विष का सेवन कर किसी अन्य व्यक्ति के मरने की आशा करने के समान है।" समस्या यह है कि अधिकतर लोगों को यह आभास नहीं होता कि उनका अनियंत्रित मन ही उनके अधि कतर कष्टों का कारण है। इसलिए जगद्गुरु श्री कृपालु जी महाराज यह उपदेश देते हैं

मन को मानो शत्रु उसकी, सुनहु जनि कछु प्यारे।

(साधन भक्ति तत्त्व)

"प्रिय आध्यात्मिक साधक अपने अनियंत्रित मन को शत्रु के रूप में देखो। उसके प्रभुत्व में मत आओ।" परन्तु इसी मन में हमारा प्रिय मित्र बनने की क्षमता होती है जब हम आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा अपने मन को बुद्धि के नियंत्रण में लाते हैं। किसी भी पदार्थ की शक्ति से अधिक उसका दुरुपयोग अधिक घातक होता है और उसके सदुपयोग से उसकी व्यापकता भी वृहत हो जाती है क्योंकि मन हमारे शरीर में स्थिर एक ऐसा यन्त्र है जो दो धार वाली तलवार के रूप में काम करता है। इस प्रकार जो आसुरी स्तर तक नीचे गिरते हैं वे मलिन मन की इच्छानुसार ऐसा करते हैं और जो उन्नत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं वे भी अपने मन के शुद्धीकरण के कारण ऐसा करते हैं। तदानुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट ने इसे अत्यंत सुन्दरता से व्यक्त किया है-"मनुष्य भाग्य के बंदी नहीं हैं लेकिन वे केवल अपने मन के बंधुवा बने रहते हैं" आगे के तीन श्लोकों में श्रीकृष्ण योग आरुढ़ पुरुष के लक्षणों का विवेचन करेंगे।