न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् |

जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन् || 26||

न-नहीं; बुद्धिभेदम् बुद्धि में मतभेद; जनयेत् उत्पन्न होना चाहिए; अज्ञानाम्-अज्ञानियों का; कर्म-संङ्गिनाम्-कर्म-फलों में आसक्त; जोषयेत्-प्रेरित करना चाहिए; सर्व-सारे; कर्माणि-कर्म; विद्वान्–ज्ञानवान व्यक्ति; युक्तः-प्रबुद्ध, समाचरन्-आचरण करते हुए।

BG 3.26:

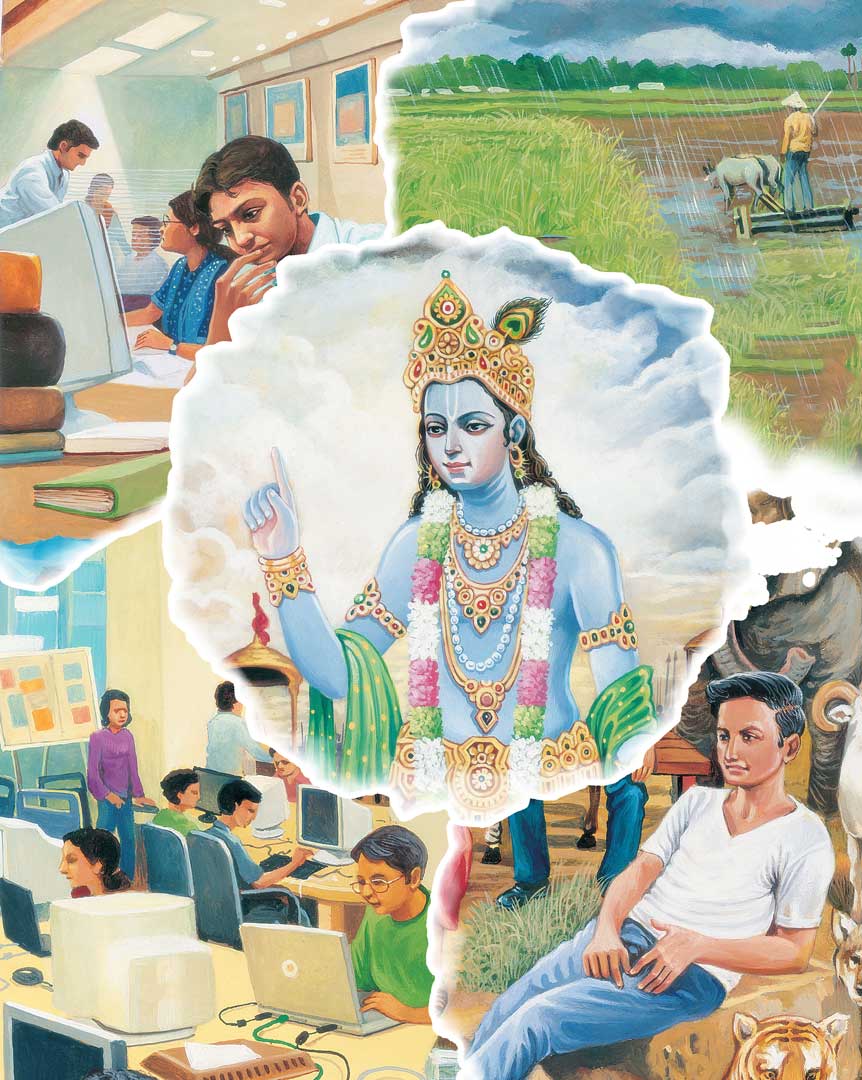

ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोक कर उनकी बुद्धि में संशय उत्पन्न न करें अपितु स्वयं ज्ञानयुक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

महापुरुषों का दायित्व अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सामान्य जन उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए श्रीकृष्ण यह कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष कोई ऐसा कार्य न करें या कुछ ऐसा न कहें कि जो अज्ञानी लोगों को अधोपतन की ओर ले जाए। यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि ज्ञानीजन अज्ञानियों के प्रति करुणा भाव रखते हैं तब उन्हें उनको भगवत्प्राप्ति का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण इस तर्क को 'न बुद्धिभेदं जनयेत्' कहकर निष्प्रभावी करते हैं जिसका तात्पर्य यह है कि अज्ञानी को दिव्य उपदेश सुनाकर उन्हें कर्मों का परित्याग करने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनमें ऐसे उपदेशों को समझने की योग्यता नहीं होती। प्रायः लौकिक चेतना युक्त लोगों के पास केवल दो विकल्प होते हैं या तो वे लोग सुखद परिणाम की इच्छा से कड़ा परिश्रम करते हैं या फिर वे यह तर्क देते हुए कर्म करना छोड़ देते हैं कि सभी कार्य अत्यंत कठिन, कष्टदायक और बुराइयों से युक्त होते हैं। इन दोनों में फल की इच्छा से कर्म करना पलायनवादी व्यक्ति के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। इसलिए वैदिक ज्ञान के विद्वानों को अज्ञानियों को सावधानीपूर्वक और ध्यान से अपने कर्मों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि अज्ञानी लोगों का मन विक्षुब्ध और अस्थिर हो जाता है तब उनका कर्म करने से विश्वास उठ जाएगा और नियत कर्मों का त्याग करने से उनका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार अज्ञानियों की दोनों ओर से हानि होगी। यदि अज्ञानी और ज्ञानीजन दोनों वैदिक कर्म करते हैं तब फिर दोनों के बीच क्या भेद रह जाएगा? इस प्रश्न को समझाने के लिए श्रीकृष्ण इसे अगले दो श्लोकों में स्पष्ट कर रहे हैं।